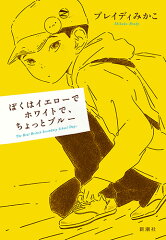

イギリスに住むブレイディみかこさんと息子の生活課題みたいなものをまとめた本です。

2bitな義務教育に殴り込みをかけた!

(白か黒かしかない世界に色を付けた!と勝手に思っている。「前例がないからダメと言われる世界を皆に住みやすく替えていくのはこの家族だ!と勝手に思っている。)

正直期待している。課題図書に選んだ人もすごいと思う。

かなり話題になっていたのですが、ハーフの子の話だとは知らずなんとなく厄介な思春期の男の子の心情だと勝手に思ってました。

しかし

というのが本を開いた時に目に入り、「なんだこの哲学的なメモは!」と思ったものの、すぐに深い言葉だと気が付く。(誰かの言葉だよね?それにみかこさんが子どもを足してる。)

インスタにも書いたけど私が付け加えるなら「私はすべてを知りたがる。そしてグレーなものにも首を突っ込んで後悔する。」だなと(笑)

老人は一周回って疑う事を忘れる。中年は騙され過ぎて疑い、若者は俺の知らないことはないと狭い世界で叫ぶ(笑)そして子供はわからないからぶち当たる。と。そして私は好奇心が抑えられないと。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ネタバレと感想と思うこと

さてこの本の登場人物はアイルランド(イギリス人)の父と日本人の母と子供の構成です。他にも底辺中学のお友達が出て来たり、カトリックのおぼっちゃま小学校の子も出てきつつも息子が中心です。

息子の思春期の内情ではあるのだけど、この話は息子の本心が一切出てこない。

息子から発言される言葉と母の言葉を主に母の想像で息子の気持ちを代弁している。そんな感じ。ストーリーではなく日常の一コマの中に凝縮されて詰め込まれているのに、背景がイメージしやすい。

なのでせまっ苦しい思春期の男の子の感情だけではなく、広い世界を見ている母(※ここ、重要!)を通して社会問題を身近な事柄に置き換えて書いているので、非常に読みやすいのです。そして皆が生きやすくするヒントがあります。

クサいものに蓋をするのは早くていいかも知れないけど、蓋をされた少数派であろう人々の事も考えてみたい。この課題が解決されればかなり改善されるであろう。

しかし、黒いものを白だと言い切りガンガン押してくるような老害がいれば途端に翻されるものだが、みんなが気が付いて弱いものの味方になれば(数で勝負すれば)どうにかなるんじゃないだろうか? そこに取り入る姑息でゲスイ人もいるだろうけど、そいつの事も徹底的に無視すればいい。数で勝負だ。こっちもブレるな!(弱いものの味方です)

人の善意はかなり頼りないけど、それでも安心感があると思う。もっと強くならなければ善意だけでは安心できないでしょ?

子供の成長に合わせて親も成長する・・といってもこの母(ブレイディみかこさん)はかなり頭がいいのですが、感情自体は子どもに沿っているので子どもからも好かれる距離感で親子をやっている感じ。

旦那さんは銀行マンから一転長距離ドライバーになった偏屈な人で、その配偶者である奥さんのブレイディみかこさんは子どもが生まれてから、それまでの子供嫌いが180度回転して子供に興味を持って、自分の子供を保育園に入れて自分も保育士になるために修行したという経緯の持ち主です。

しかも底辺保育所なので、日本とは違う底辺な事情がありつつも人種差別も出てくる。

そして実家(博多)に帰った時には、日本語を話せない息子の事を日本人が差別してくる。ナチュラルに。

そういや私も自然に外人の顔してたり、日本語が解らない人に対して

「言ってもわからない」

というレッテルを貼ってしまう事があるよなあ。とグサッと来た。

生活課題と書いたが、生活課題(差別など)は日本では別に見ないふりしたければできるので、家庭内の自主学習という方がしっくりくるかもしれない。でも大事なことだと思う。けど自主学習する家庭としない家庭があるのは誰にも文句は言えないのだ。それでも自主学習を一人でも増やして行きたい物です。あくまでも強制ができないのだけど。

実はこのエピソードを読んで、高校の時に見た目100%日本人のハーフの子(ダブルの子)が「私は日本に居ても、外人と言われて外国の国に行っても日本人と言われ、居場所がない!」という事を英語でスピーチして結構な所まで行っていたのを思い出した。

その頃の私は「へー。」としか思わなかった。他人事だからわからなくてもいいとぶった切ってしまったのですよね。でもこれって永遠の課題だと思うんです。今更だけど子供の友達のハーフの子にはもっと居場所を確保してあげたいと思う。それには、その子のことをしっかりと認めてあげることを子供に伝えたいと思う。

まあそういった誰にでもありそうなエピソードをチクりと思いださせてくれるのです。

思春期終わったのに思春期を思い出してしまう(笑)

特にエンパシーを書いていて、他人の気持ちになって考えるには他人の靴を履いてみればいい。とありました。他人の気持ちを考えるのは面倒くさいけど、押さえつけられる(差別される)人が減って行くには他人の気持ちを考えて認めていくのがいい。そう、優しい人に囲まれるにはまず相手を知って認めていくことだ。

そして人種差別に触れるのだが、生徒会長(中国人)のくだりがまたいい。

差別されたら怒るという事で、差別をなくしていくのだ。黙っていては差別は無くならない。これは絶対だ。

普段、他人に小ばかにされている人は「怒らない」ことでやり過ごそうとしているのだ。小さい差別から大きい差別までこれは共通だろう。

答えは簡単。怒ればいい。怒れば変わるから!

イジメもいつか終わると思って受け入れるのではなく、死ぬ気でやり返せばいいのだ。徹底的に。

馬鹿にしてくる人の、自分へのイメージを変えるには爆発的に怒らないとなかなか変わらないと思うよ。

・・・私が好きなのはこの父ちゃんのセリフ。ちょこちょこ出てくるが、息子への愛情がよくわかるちょっとノー天気な日本の父ちゃんのような感じ(笑)

しかしこの人が住んでいる所に私がイキナリ住むことが想像できない。

ちょっと怖い。底辺の団地があり、そこの子供たちが薬の売り子に利用されたりとうかうかしていられない。日本でのらりくらり生きている私なんかはイチコロだろう(笑)

そんな底辺をギャグに変えてヒップホップで歌っちゃう子供たちがたくましい(笑)差別を乗り越えて友情をはぐくむ子供たちが微笑ましい。

そして最後に僕はイエローでホワイトで、ちょっとグリーンと言っちゃう。

グリーンは(未熟)ってこと。思春期にこんなこと自分で言える息子が凄い。日本にこんな素直な子なんてなかなか居ない。これは育て方の差がダイレクトに出ていると思う。

ま、私もグリーンです。

あんまりネタバレしても面白くない本なので、この本は是非読んで欲しい。

そして次はこれが読みたい。と思ったけど字が小さすぎる……老眼近いな!

インスタを始めて人が読んだ本を眺めていたら読みたい本が止まらない、しかし時間が足りないという無駄に焦った気持ちになっています。みんな読書早いなあ。

よく似た記事:ケーキの切れない非行少年たち のネタバレと感想と漫画

ぼくは、イエローで、ホワイトで、ちょっとブルー2 ネタバレと感想と思うこと

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー の世界観引き続き(エッセイなので当たり前だけど)ぼくはちょっと大人の階段を登っていく。

ソウルクィーンとして胸を張ってステージに立ち、アフリカ人の少女とその母は「みんな上手だった。みんなで一緒に練習して、みんなでベストを尽くしたからいい演奏になったんだ。あの子はみんなの中の1人にすぎない」と平然と言ってのける。

日本だと運動会みたいなものなのかな。やっぱり実力主義なのか!?

ルーマニア人は鉄くずをブレイディ家に取りにより、ベイビーは死産だと明るく言う。

「ゆりかご」から「墓場まで」を地で行く公営住宅の住民たちの人生。

隣家の切ない母親や取り巻く子どもたち。

傷付いたから誰かを傷つけるダニエル。

思春期に寄り添う母みかこ目線の助言と配偶者の言葉選びや、九州のじいちゃんとのハートフルな夏休み。

優しい生活の中で、学校での棘を少しだけ母に見せる少年。

話を聞いてもらえないと、やはり人間はダメになるという事は世界共通なんだなあ。

いつまででも成長を追って行きたいが、僕はイエローは今回で完結です。

寂しいなあ。