当サイトの記事はアフィリエイト広告を利用しています。

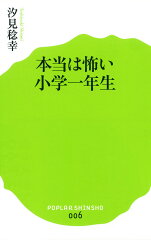

本当は怖い小学一年生 汐見稔幸著

最近、大人の読書感想文のインスタグラムをはじめました。

さやか(@entanosayaka) • Instagram

良かったらフォローしてください。気が付き次第フォロバし返しに行きます!

読書好きに囲まれて、日々ほわほわといろんな本に♡つけまくってるんだけど、その中で「本当は怖い小学一年生」という本が目に入り、沢山の人が読んでたのでどうしても気になってしまい、完読しました。

そんな訳で、感想文行きます。

3行あらすじとネタバレ

注意※三行で結末まで書いてます。

みたいな感じです。

ちょっと何言っているのかわからない……。という人は、以下の長い感想文を読むか本を買って読んでみてください。

ちなみにこの本が出たのは2013年、2021年1月では共通テスト(センター試験)がガラッと変わって、詰め込まれた暗記の知識しかない子は点が取れなくなっている。突然に。しかし当たり前と言えば当たり前、遅すぎると言うほかない。教育はもっともっとチャレンジしてもいいと思う。

暗記だけのできる、大人が好きそうな答えを言えるしたたかな子は世の中が社会が求めてないのだという事を言っている本です(そんなことは言ってない)。

ちなみに男の人の本なので、母親への寄り添うような共感を得ようとはしておらず、事実だけで進んでいきます。

本当は怖い小学一年生の要点と感想

第一章 「自分が分からない」まま育つ怖さ

冒頭から「先生が僕のいう事を聞いてくれない。」という子どもの訴えをそのまんま先生に伝えるクレーマーから始まります。

未就学の時代に『自律的な秩序感』を育てられてないまま小学校に行くから、横並びを良しとする義務教育に対応できない。

というような事を書いていますが、もっとざっくり言えば『空気が読め、みんなに合わせることができるかどうか』です。

空気が読めれば、一人だけ教室から飛び出したりはしない。という事ですよね。みんなと違う自分を客観的に感じることができるかどうかの秩序は、保育所でも幼稚園でも「自分が気が付けば」自然にできるようになりますが、細かく指示していることを良しとする保育所や幼稚園などでは自然に指示待ちになります。

思うんだけどこういうのって各家庭で考えられないような、思い込みの激しすぎる暇な人がクレーマーとしてすぐ先生に言い出すから、園も受け入れるしかなくなって、追い詰めるだけでいい事ないような気がするんだけどどう?文句言う人は自分に余裕がなくって人の事を追い詰めてスッキリしてるの?

でもクレーマーって自分が一番考えてるのに!とか言いだすから始末に悪い。たいていが目の前の事しか考えてないのに。(はいはい。つらいんでちゅね~という感じでしかないが、園からすれば逃げられないよね。ここで、今は子ども園だし!とか言ってる人もどうでもいいようなこだわりを出してきて、自分が秩序からは出ているという事に気が付いた方がいい。)

そして親も子も、先生に過剰なまでの指示を求めていて自分では何もできない、考えられない。そのまま育つと指示待ちしかできないだけでなく、指示する人のご機嫌伺いばかりがうまくなる。

ま、そういう人は置いておいて。

子どものうちに純粋な「ぼく、わたしはこれが好き!」というものを好きなだけやらせるのがいい。なんでも先回りしてしてやるから育たない。

というように、自分の事で気が付かせる方が断然いいという事を書いてあります。

なのでこの方式は、お母さんが宿題をしろ!今すぐしろ!と鬼になるよりも、宿題を忘れたらどういう不快な思いをするか。という事をわからせてやった方が親も子もいいという方式に当てはまります。

適度な放任は子どもの成長を促してくれるのです。

自分で気が付かないと始まらないのです。

そこまで計算してこそ、過保護というのですよ。子どもの成長を考えて先回りして母親が苦労するだけなんてのは子どもの成長を潰してしまうのです。

遅かれ早かれ成長するなら、早くに子供が気が付いていた方がいいと思うのですが…。

第二章 もっと怖い日本の母親たち

この章で、子供のどこを叩くのか。という質問に85%の人が叩いているというデータが出てきたが、昭和のデータなんだろうか?それとも今!?

叩いて躾けるという教育を受けてきた人が、実はこっそり子供にも同じように教育してるんだろうか?

謎だわ・・・。

そして海外との子育ての違いも書いてあり、非常に面白かった。

たとえば、赤ちゃんがハイハイしてる時に保育士が大きな声でハイハイの応援をするのは日本独特なんだそうです。

フランスではそれは昔の教育で、今は自分の行動を自分で選んでいるという感覚を育てる意味でも赤ちゃんが自分がしたいことを遠くから見守るだけ。

「〇〇ちゃーん!こっちですよぉ~!」とわいわいやって、来たら大げさに喜んでいたら「自分が行きたい、したい事するより大人を喜ばせなくっちゃ!」と思ってしまい、変な使命感から自尊感情の育ちを邪魔することになってしまうというのである。

大人は大人で赤ちゃんが自分の方に来た=自分の言う事を聞いてくれるという支配感というか満足感に浸ってしまうので、大人も何度でもやる(笑)馬鹿みたいに。

子どもが遅くなっても自分で選んで、嫌なものは嫌だというのって大人は大変だけど、子供の成長にはすごくいい。自分というものを育て上げる基礎だし。

(だけどここで周りの人の目を気にしてばかりの親は、感情的に怒っちゃうんだよねえ。本当は気にしなくていいんだけど。)

こういうのって、親の気持ちに『ゆとり』や『余裕』がないと本当の意味で子供にとっていい子育てはできない。子どもにとっていい子育てができるというのは、親にとってもいい子育てができるという意味。

親が心を満たしていてこそ、子供もそれに沿って自分も心を満たそうとするものではないでしょうか?

さあ、さっそくやりたい事全部やって思う存分親も満たされましょう(笑)

第三章 怖い小学生を作った日本の学校

今の教育が作られたのは、明治の初めに先生向けの指導書ができ、生徒を管理する方法が取られ、子供も親も先生を選ぶということができなくなり地区に分けて強制的に学区が決められていくという方針が出来上がったといいます。

先生もまた生徒や親を選べなくなった。

そこからずーーーーーっと今まで同じ方式。

熱心に子供に勉強を教えたい!という優秀でかつ、言い先生は予備校や塾に行く。自由度も高く教えがいもあり、何よりも給料がいいから。

そしてリクルートシステムに都合のいい「偏差値主義」がドンドン進んでいき、”与えられた物の中で咲くしかない”方式が出来上がって行った。

自分が何をしたいのか、人生をどう歩んでいけば楽しめるのかなんて考える暇もないほどのガリ勉スタイルのできあがりである。

始めに、教養を幅広く学び、それから専門的なことを学ぶというスタイルにした方が伸びるのに日本の大学は逆をするというように書いてあるが、こんなの小学校のうちから、それこそ一年生のうちに授業のほとんどを一般教養にすれば、その後の勉強だって楽しく取り組めるのに。なんて思う。

「ゆとり教育」は一時の学力低下により潰されて、またガリ勉スタイルの元に戻ったというのは、教員がもう面倒くさいから元に戻って前みたいに指示しておけばいいじゃん!と思ったからではないかと疑ってしまう。指示する方もされる方も考えなくていいから楽だもんね。

でも、私も「1+1=2」ではないという事を疑問に思い調べ始める位の気持ちの余裕は欲しいわ。今の日本にはそれくらいの大きい余裕が欲しい。右にならえで他人と同じ位置に居ようとするとそんな余裕はないわけで・・・。

第4章 「小さな社会」が手応えをつくる

ここで作者は「スローでスモール」な暮らしをするようにすれば、多様性を認められ、人生自体を楽しめると書いてあります。

そしてぐうたら村を作り、実践している。

近くにあったら講座に通いたいくらいです。

第5章 一人ひとりに物語のある学びを

IQだけでなくEQを伸ばせということですが、EQについて詳しく書く必要もないと思うのでそこはカットします。

そしてそのEQの基礎となるのは、子供の頃の遊びだと言います。

何も無い砂場(無秩序)から、山や川、お城などを作る(秩序)を作り出す作業を思う存分しているかしていないかでは、今後の人生が変わってくるのです。

中途半端にさせるのではなく、思いっきりやらせて気が済むまでやらせると無意識に秩序が理解できてきます。

こういった遊びが、少しづつ秩序を作り上げていき、

カオス(混沌)からコスモス(秩序)を作り出すところに本質がある。

ということです。なので遊びから、0から無限大にしてやる!という事をやらせてないとやる気も起きないし、なんのことかわからないまま言われたことをやるようになる、つまりはやる気はそこにあるということです。

学ぶことが面白い!と思うのはそこだろうと私も思う。無かったものを形にしていくからこそ楽しいのです。アウトプットの醍醐味だと思う。

集団秩序を捨てなければ、ひとりひとりの秩序を生かすこともできない。

というわけで多様性を認めているフリースクールなどはもっと教育委員会が認めて、公的な予算を認めていけばいい。ということで作られたのが多様な学び保障法を実現する会である。(この人ほんと教育熱心だわ~。)

問題解決型の教育で学力を向上させる教育ができれば素敵。

どこの都道府県にもあるような廃校を利用すれば、運動場や教室なんかは確保しやすいし、フリースクールに通いたいと言う子だったらバスを乗り継いていくのも苦労でもなんでもないだろう。

自分で学校を選べれば、自動的に責任感が生まれ、誰かに押し付けられたりすると”人のせい”にしがちである。

一般的にフリースクールというと、義務教育にあぶれた人なんてイメージかも知れないけど、そのうちにそのイメージをひっくり返せばいいと思う。時間と共に解決できることでしょう。

そもそも、フリースクールなんて規則もない自由な学校なんだから、がんじがらめの規則が嫌な人からすれば”羨ましい”場所だと思う。決まったこと以外は全て自分たちで決めることができる学校があれば、その後の人生はかなり楽しくなると思う。

どろんこ保育園や森の幼稚園なんかを迷ってしまうのは、自主性を育てる小学校がないから異物扱いされてしまう。という事が大きいのではないでしょうか?

本来なら、そういう教育を受けさせることのできる”親”として威張ってもいい位なのに、知能指数やテストの点がすべての親の方が多いから飲み込まれてしまう。もっと自由度を上げて、多様性を認めればいいのにと思う。先生の数を増やして教育にお金をかけてあげて欲しい。

年寄りにお金を使うよりも、もっと子どもの教育に予算をかけて育てるということを早くにしなかったのかと悔やまれる(若い人が選挙に行かなかったからそうなったんだけど)。

子どもたちに、「知る事」の手ごたえを感じさせてくれるような教育が理想。

そして、小学校から専門教科の先生が教える方がいいと言っています。

先生にも得意不得意があるのだから、先生自身が「私はこの教科が好き!だからみんなにも好きになって欲しい!」と考えてしている授業の方がいいだろう。

そして他の国なんか、電卓でできることに対して熱心に暗記しようとしていない。電卓を使ってより高度な計算をしようとはするけど、暗算が早くなっても大人になったら電卓の方が早いし正確である。AI時代になぜ暗算を極めさせようとするのか私も理解できない。AIにできない事を優先した方がどう考えても今後のためになるだろう。それこそ時間がもったいない。

25×49と言われて一瞬で答えを言えたら、ちょっと尊敬される。けど誰でも電卓で3秒もあれば答えが出るものに、たった2秒の差で嬉しがってていいのか?それがその子の自信になり、生きていく自信につながるのならそれでもいいかも知れないが、大人になってそんなの自慢してる人いないよ?

計算の速さが落ちた=成績が落ちる。という時代錯誤なことを言っていたらこの先どうするの?すでにそこ基準ではないけど?なんて色々と考えてしまう。

昭和の教育にゆとり教育をプラスしただけの地獄のようなカリキュラムが増えただけ。

教師の言う「素直になりなさい」は、私のいう事を聞きなさい。全て受け入れなさい。といいつつ個性を潰して、それでも出る杭は出る!という無茶苦茶な理論の上に成り立っているこの教育の矛盾に気が付かないのでしょうか?

意見を潰して、それでも秀でなさい。なんて普通の子ならまず心折れる。

そして

もっと魅力的な授業にすれば教室に座ってられる。

という締めで終わったこの本。

生徒の親からすれば「当然」ですが、教師としては「無理」なんじゃないでしょうか?

本当は怖い小学一年生を書いている汐見稔幸さんは、沢山本出してるんだけど次はこれかな。と思う。

小学一年生にしても上の本にしても、当たり前のことを言ってるんだけど言葉にして読むとまた違うんだよねえ。モヤモヤと分かっているつもりの事を言葉にしてくれているって素敵。

参考記事:ケーキの切れない非行少年たち のネタバレと感想と漫画

今の小学生ってほんと忙しいよね。色々と問題を詰め込み過ぎだと思うんだけど・・・。

テストもあんなに難しかったかなあ?

遊んで遊んでトコトン遊んで前頭葉育てて行けば後はなんとかなる!と思ってた時代が私にもありました(笑)

今でも新しい時代についていけない、多様性も認めようとしない人はパソコンのショートカットキーを使うとずるい!とか言ってるようなアップデートできない人という認識。そんな人、いるよね。

この記事はこの本を読んだ、一人の保護者のぼやきです。

おしまい!

続いて「天才」は学校では育たない のネタバレと感想と思うこと も読んでみました!

同じように長いのですがよろしければどうぞ。